Oleh: Ahmad Nurcholis[1]

Keputusan Mahkamah Agung untuk melantik pimpinan baru DPD kini menjadi polemik dalam hukum ketatanegaraan. Sebelumnya MA sendiri membatalkan Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang masa jabatan pimpinan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan yang diajukan oleh 6 anggota DPD. Putusan MA tidak diindahkan oleh beberapa Anggota DPD yang bersikeras tetap kocok ulang pimpinan. MA sebagai pembuat keputusan tentang tidak bolehnya masa jabatan pimpinan itu berlaku surut, nyatanya telah melantik pimpinan baru di luar hasil putusan yang belum dilaksanakan oleh DPD. Artinya, secara hukum, MA mengingkari putusannya sendiri.

Keputusan Mahkamah Agung untuk melantik pimpinan baru DPD kini menjadi polemik dalam hukum ketatanegaraan. Sebelumnya MA sendiri membatalkan Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang masa jabatan pimpinan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan yang diajukan oleh 6 anggota DPD. Putusan MA tidak diindahkan oleh beberapa Anggota DPD yang bersikeras tetap kocok ulang pimpinan. MA sebagai pembuat keputusan tentang tidak bolehnya masa jabatan pimpinan itu berlaku surut, nyatanya telah melantik pimpinan baru di luar hasil putusan yang belum dilaksanakan oleh DPD. Artinya, secara hukum, MA mengingkari putusannya sendiri.

Keputusan MA untuk melantik pimpinan baru ini tentu sangat krusial, mengingat persoalan tentang dapat tidaknya masa jabatan pimpinan berlaku surut, menurut beberapa ahli hukum tata negara, telah mencederai sumpah masa jabatan dan bertentangan dengan konstitusi. Apalagi hal ini telah dinyatakan dengan jelas dalam pendapat hukum MA yang dikeluarkan pada 29 Maret 2017.

Konsekuensi Politik

Awal mula lahirnya perebutan kursi pimpinan DPD tidak terlepas dari adanya revisi Tatib soal masa jabatan pimpinan yang dikehendaki oleh mayoritas suara anggota, dan diberlakukan pada periode ini. Tarik ulur soal tatib baru ini sempat memanas, sewaktu dua petinggi DPD terdahulu, Irman Gusman dan Farouk Muhammad menolak untuk menandatangani. Meski pada akhirnya revisi tatib tetap disahkan.

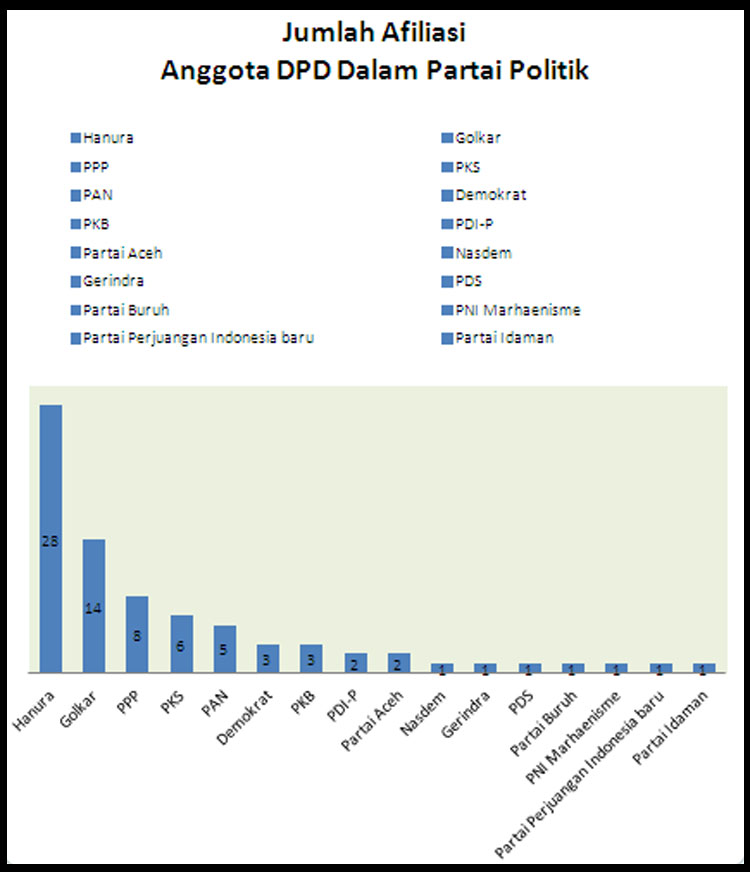

Tatib baru ini kontan memunculkan faksi di DPD. Mereka saling berebut kuasa. Faksi yang paling bersikeras untuk menduduki posisi pimpinan baru DPD berasal dari kelompok yang berlatar partai politik. Setidaknya ada 70 anggota DPD beafiliasi kepada parpol, sebagian sebagai pengurus.

Revisi Tatib DPD tentang pemangkasan sisa masa jabatan di tengah-tengah periode masa kerja aktif lebih kental nuansa kepentingan politik ketimbang kepentingan reformasi lembaga. Indikasi kepentingan politik tersebut amat kentara pasca 28 anggota DPD resmi masuk dalam kepengurusan Partai Hanura. Bukti ini semakin diperkuat lagi dengan fakta telah didaulatnya Oesman Sapta, ketua umum baru Hanura, oleh MA sebagai pimpinan baru DPD pasca revisi tatib.

Grafik 1.1 Sebaran Anggota DPD Dalam Afiliasi Partai Politik

Sumber: IPC (2017)

Dampak mewabahnya sebaran unsur parpol di DPD menjadikan logika perebutan kekuasaan lebih mendominasi jalannya lembaga dibanding usaha dan upaya penguatan lembaga serta fokus anggota pada kinerja kedaerahan. Hal ini bisa dilihat semenjak adanya tarik ulur soal tatib baru, dan sebelum dimulainya agenda sidang paripurna untuk pembacaan hasil putusan MA yang diwarnai kericuhan.

Dalam jangka panjang, ada dua konsekuensi yang harus dibayar.

Pertama munculnya antipati publik terhadap DPD. Sikap ini muncul karena DPD selama ini alih-alih mengasosiasikan dirinya sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi daerah, DPD justru terjerumus dalam kemelut konflik dan korupsi lembaga. Respon DPD tehadap aspirasi masyarakat daerah rendah. Kasus terbaru para Petani Kendeng misalnya, tidak satupun dari anggota DPD asal dapil yang bersangkutan menyuarakan derita yang dirasakan para petani versus pabrik semen tersebut.

Diamnya anggota DPD menimbulkan tanya besar bagi masyarakat daerah: untuk apa DPD ada dan untuk apa tetap dipertahankan? Bukankah eksistensi DPD adalah juru bicara daerah yang berjalan seiring dengan kepentingan daerah.

Publik semakin jengah dengan DPD saat mereka mengusulkan penambahan jumlah kursi anggota pada pembahasan Revisi UU Pemilu. Alasan jumlah kursi DPD saat ini masih kurang dari 1/3 jumlah kursi anggota DPR secara keseluruhan tampak klise dan mengada-ada. Dengan wewenang yang masih abu-abu di bidang legislasi dan kinerja yang belum nampak bagi masyarakat, penambahan jumlah kursi anggota merupakan bentuk pemborosan anggaran.

Gaji setiap Anggota DPD beserta tunjangan perbulan mencapai angka 70 juta. Maka bila terdapat penambahan satu kursi perprovinsi, pengeluaran yang dibebankan kepada negara bertambah sekitar 2.2 Miliar perbulan. Padahal usulan penambahan kursi anggota ini dirasa tidak terlalu mendesak. Banyak-sedikitnya jumlah anggota DPD di parlemen sama sekali tidak berpengaruh pada kekuatan politik lembaga untuk memutuskan dan menentukan persetujuan/penolakan terhadap suatu UU.

Kedua, perubahan tatib lembaga di pertengahan masa kerja tentu akan menjadi preseden buruk bagi masa depan lembaga DPD khususnya, dan menjadi patologi berbahaya bagi percontohan lembaga-lembaga lain pada umumnya. Bagaimana mungkin sebuah lembaga tinggi negara dengan mandat konstitusi yang telah diatur sedemikian legitimated bisa secara serampangan diakal-akali melalui tatib hanya guna memuluskan hasrat kuasa segelintir anggota. Padahal, bilapun ada keinginan untuk mereformasi lembaga melalui revisi tatib, alangkah eloknya bila implementasinya tidak terburu-buru, apalagi hal ini menyangkut pergantian pimpinan atau pemangkasan masa jabatan pimpinan. Ini demi menghindari stigma negatif bahwa reformasi melalui tatib hanya retoris elit belaka. Yang terjadi sebenarnya adalah konflik kepentingan dan pelanggaran etika politik.

Di sisa periode DPD saat ini, dapat dipastikan, segala konsentrasi lembaga akan terpusat pada tarik ulur pemilihan pimpinan. Sebagai bukti, saat mekanisme baru pemilihan pimpinan DPR, dari perolehan suara terbanyak partai ke mekanisme musyawarah dan voting, berdampak pada merosotnya kinerja dewan. DPR hanya mampu menyelesaikan 3 UU dari 38 RUU prioritas di tahun 2015, sementara alokasi anggaran untuk legislasi saat itu sebesar 246 miliar (IPC: 2017; ICW: 2016). Berkaca pada pengalaman DPR, kisruh di DPD baru-baru ini juga akan berdampak pada efektifitas kinerja.

Evaluasi Internal

Senjakala DPD di depan mata. Hal ini akan terus menjadi tontonan publik yang menggelikan apabila DPD tidak mau berkaca dan instropeksi akan kondisi internalnya. Sementara secara kelembagaan masih banyak pekerjaan rumah yang mesti DPD selesaikan ketimbang hanya larut dalam konflik dan perseteruan. Satu catatan, ikhwal paling mendesak yang seharusnya DPD terus sikapi saat ini adalah terkait penguatan kelembagaan agar porsi wewenang legislasinya sejajar dengan DPR dan Presiden. Sampai saat ini, secara tugas pokok kelembagaan, DPD tidak memiliki wewenang untuk menolak atau menyetujui suatu UU sebagaimana halnya yang dimandatkan kepada DPR dan Presiden. Tugas DPD kurang lebih hanya memberi masukan terhadap rancangan dan usulan UU yang ada, itu pun hanya dalam lokus UU tertentu.

Untuk itu, polemik perebutan kursi pimpinan DPD yang didesain melalui perubahan tatib masa jabatan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan harus sesegera mungkin diakhiri. Jika tidak, hal ini tentu akan memperburuk kinerja serta citra DPD di mata publik. Publik akan menjadi semakin gerah dan kemungkinan besar akan menarik dukungannya terhadap usaha penguatan lembaga DPD yang sampai sekarang belum jua terealisasi. Terlebih, suara sayup-sayup bubarkan DPD mulai terdengar di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat melihat minimnya prestasi yang patut dibanggakan sejak DPD terbentuk. Bahkan, tugas fungsi paling minimalis DPD sebagai lembaga penyeimbang kekuatan politik DPR di parlemen saja tidak berjalan. Senjakala DPD akan segera tiba!